À la surprise générale, le 24 septembre dernier, le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, a annoncé la mise en place d’une politique visant à « mettre fin à la confusion linguistique » dans les communications de l’État, en interdisant plusieurs néologismes utilisés par et en référence aux personnes non binaires.

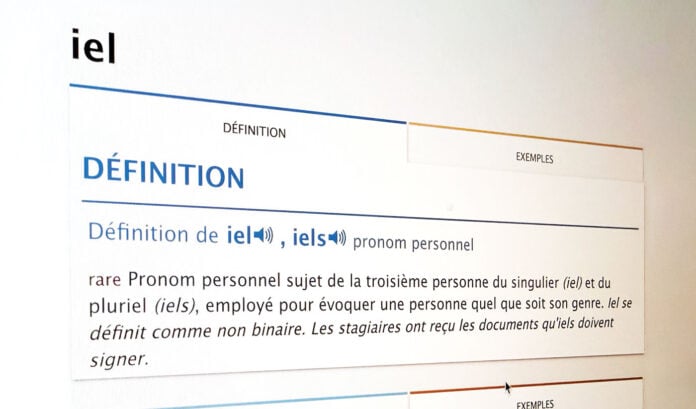

Cette politique proscrit l’usage du pronom « iel », de la salutation « Mx », du mot « froeur » (équivalent non genré de « frère » ou « sœur »), ainsi que des termes « celleux » et « toustes » (utilisés à la place de « ceux » et « tous » pour inclure les personnes de tous genres) dans les communications officielles de l’État. La directive encadre aussi la féminisation de certains mots, en privilégiant les parenthèses ou les crochets plutôt que les points médians, et précise que « l’utilisation du masculin générique est acceptable, notamment en alternance avec les doublets et des formulations neutres ».

« Le français, notre langue officielle qui nous unit collectivement, ne doit pas être dénaturé, » a déclaré le ministre Roberge dans l’annonce envoyée par courriel aux médias. « Il doit demeurer accessible pour en faciliter la compréhension et l’apprentissage. Conserver une cohérence dans les communications de l’Administration permet d’être compris par le plus grand nombre de personnes. » La directive ne remet toutefois pas en question la possibilité — instaurée en 2024 — pour les personnes non binaires d’utiliser le marqueur « X » sur leur carte d’assurance-maladie ou leur permis de conduire. Une porte-parole de Santé Québec précise qu’il n’y aurait « pas d’impacts immédiats » pour les professionnel.le.s de la santé qui emploient « iel » ou « Mx » avec leurs patients. (Ceci dit, tous les représentants gouvernementaux avec lesquels l’auteur de ces lignes a échangé dans le cadre de cet article l’ont appelée « Madame », malgré le « Mx » dans sa signature.)

Aucune consultation

Le Conseil québécois LGBT (CQ-LGBT) et d’autres groupes ont rapidement dénoncé ce qu’ils considèrent comme un recul en matière de reconnaissance, adopté sans consultation auprès des communautés concernées. « On n’a pas du tout été mis au courant que cette politique était sur la planche à dessin », relate Magali Boudon, directrice générale du CQ-LGBT. « C’est d’autant plus étonnant… parce qu’on sert nos membres, mais on sert aussi à ça, d’être une instance consultative pour ce genre de politique, ou de questionnement de société. »

La politique envoie le message que le ministre Roberge « veut nous invisibiliser, et encore taper sur la tête des citoyens et citoyennes LGBTQ+ », poursuit Magali Boudon. « Et je pense que cette sortie-là fait plaisir à un certain électorat. C’est la tendance du moment au Canada, comme ailleurs, de nous taper sur la tête. Ça évite de parler d’autres affaires. »

Magali Boudon précise que, selon ses contacts au Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie, ainsi qu’au Secrétariat à la condition féminine, la politique touchera surtout les communications internes. « Mais ce n’est pas non plus très clair pour nous. » « Cette décision risque d’avoir des conséquences concrètes pour les personnes trans et non binaires qui interagissent avec les institutions publiques… et pourrait les exposer à des situations de mégenrage dans l’accès aux services et aux communications officielles, remarque Sara Gagné Somarriba, codirectrice générale de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. L’État a le devoir de montrer l’exemple en matière de respect et d’inclusion. » Roxanne Gervais, directrice générale de Diversité 02 — un organisme de défense des droits des

personnes LGBTQ+ au Saguenay — rappelle que son organisation a utilisé les néopronoms iel, al, ielle et ul dans une campagne de sensibilisation financée par Justice Québec plus tôt cette année. « Les communautés LGBTQ+ sont déjà largement invisibles dans notre région… et le simple fait de rendre les personnes non binaires visibles [avec cette campagne] a été très apprécié », dit-elle. « Cette politique marginalise encore davantage cette population. »

« Le français est une belle langue, mais il est complexe et très genré, ajoute-t-elle. Y a-t-il moyen de le rendre plus inclusif ? Une langue est vivante. Ce ne serait pas la première fois qu’on invente des termes — regarde le monde de la technologie ! »

Comme Roxanne Gervais, Sara Gagné Somarriba estime que cette politique constitue un recul pour la reconnaissance des personnes LGBTQ+ au sein même de la langue française utilisée au Québec. « Ces usages linguistiques reflètent l’évolution de notre société et permettent à toustes de se voir représenté.e.s dans la langue commune, écrit-elle dans une déclaration. Le langage n’est pas qu’un outil de communication : il est aussi un vecteur de dignité et de reconnaissance. »