Si l’histoire de l’homosexualité au Japon est complexe, il est fascinant de constater à quel point les sociétés anciennes, notamment la caste guerrière, vivaient ouvertement des relations entre personnes de même sexe. Sur les champs de bataille comme en dehors, les samouraïs n’étaient pas seulement maîtres du sabre : ils assumaient aussi des relations intimes entre hommes. Ce n’est qu’avec l’arrivée des influences occidentales — et surtout chrétiennes — que ces pratiques ont été condamnées. Heureusement aujourd’hui, les mentalités évoluent à nouveau.

Le nanshoku

L’amour impliquant des relations sexuelles entre hommes était connu sous le nom de nanshoku (ou danshoku) dans le Japon de la période pré-Edo (avant le XVIIe siècle) et faisait partie des coutumes amoureuses. En particulier dans les groupes exclusivement masculins — groupes « homosociaux » selon le concept sociologique — tels que les temples bouddhistes dans les montagnes où les femmes sont interdites, la société des samouraïs, qui est une organisation dominée par les hommes, et le kabuki, qui n’est composé que d’acteurs masculins. Bien des hommes tombaient amoureux les uns des autres, satisfaisaient leurs désirs, ou pratiquaient un amalgame entre amitié, affection et amour sexuel.

Dans le Japon d’Edo et pré-Edo, il n’y avait pas de regard discriminatoire visant à réprimer ces relations entre hommes ou les considérer comme des anomalies sexuelles.

À l’époque Edo (1603-1868), l’amour et les relations amoureuses de façon générale étaient désignées sous les vocables de irokoi ou kôshoku et devinrent un thème littéraire important, comme en témoignent les ouvrages L’homme qui ne vécut que pour aimer (1682) et Un homme amoureux de l’amour (1686) d’Ihara Saikaku. Les stratégies et le savoir-faire de la séduction amoureuse étaient connus sous le nom de shikidô au Japon à l’époque, et référait aussi bien à l’amour hétérosexuel qu’à l’amour entre hommes.

Il y avait aussi l’expression shikidô futatsu (« deux shikidô »), et l’on considérait que l’amour était composé de deux types : joshoku (amour entre une femme et un homme) et nanshoku (amour entre un homme et un homme). Par conséquent, les grands amoureux de l’époque d’Edo, ceux que l’on pourrait appeler les Don Juan japonais, étaient censés connaître à la fois l’amour joshoku et l’amour nanshoku. Afin de dépeindre pleinement les deux types d’amour, Saikaku a laissé une œuvre intitulée Le grand miroir de l’amour mâle(Nanshoku Ookagami, 1687), qui se spécialise dans le nanshoku (voir photo de titre).

Le débat sur la supériorité de la sexualité nanshoku (homosexuelle mâle) ou de la sexualité joshoku (hétérosexuelle) est devenu l’un des thèmes importants de la littérature à un certain moment donné de l’histoire du Japon, et les opinions de ceux qui préféraient l’une ou l’autre ont été dépeintes avec humour, comme une bataille entre divertissements et préférences de leurs contemporains : faut-il préférer les nouilles udon ou les nouilles soba ? Les chats ou les chiens ? En outre, dans cette théorie de la supériorité de la sexualité nanshoku ou joshoku, il était de bon ton d’affirmer que la sexualité nanshoku est plus élevée, plus artistique et plus précieuse. Plutôt que de considérer l’amour entre hommes comme une perversion sexuelle, l’idée que l’amour entre hommes était esthétiquement raffiné existait dans le Japon d’avant l’ère Edo.

Le paradoxe religieux

Aussi ancien que le pays lui-même, le shintoïsme — présent depuis environ 1000 av. J.-C. — repose sur la croyance que les êtres humains sont fondamentalement bons et que la sexualité, quel que soit le genre du partenaire, est une expression naturelle de l’amour. Certains kami (divinités shinto), dont Hachiman, Myōjin, Shinmei et Tenjin, étaient même perçus comme des protecteurs des relations sexuelles entre hommes.

Le bouddhisme, arrivé plus tard, valorisait l’abstinence pour des raisons spirituelles, tout en reconnaissant que le désir sexuel faisait partie de la condition humaine. Pas de confession, pas de culpabilité, pas de pénitence. Ironiquement, alors que l’homosexualité masculine était tolérée, les femmes étaient souvent décrites comme dangereuses ou moralement instables. Et surtout, le concept d’« identité gaie » moderne n’existait pas : avoir des relations sexuelles avec un homme ne déterminait pas une orientation.

Les relations étaient libres, sans honte, et l’idée de multiplier les partenaires était vue comme une manière de prouver sa vitalité. D’ailleurs de nombreux moines bouddhistes étaient des clients réguliers de prostitués masculins.

Les relations intergénérationnelles

Comme dans plusieurs sociétés anciennes, les relations entre un homme adulte et un jeune homme étaient structurées, codifiées et socialement reconnues. Au Japon, le nanshoku désignait ces relations pédagogiques et sexuelles entre moines plus âgés et jeunes disciples. C’était un engagement sincère, mais non exclusif. Le jeune homme, en atteignant l’âge adulte, épousait en général une femme et fondait une famille. Avec l’ascension de la classe des samouraïs, ces relations se multiplièrent. Et lorsque les guerriers partaient à la guerre, l’organisation interne des camps favorisait la poursuite de ces liens.

L’émergence d’un troisième genre

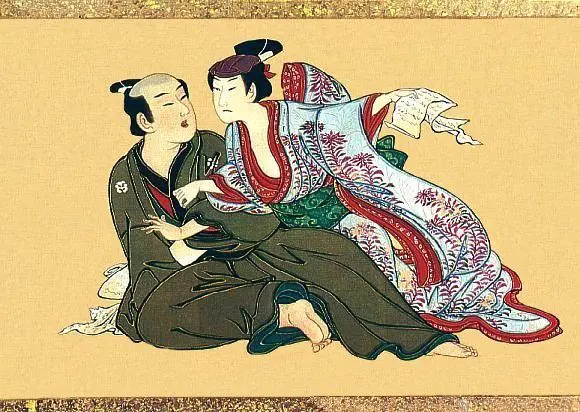

Le nanshoku évolua vers le wakashudō, un système social où les relations entre un mentor (nenja) et un jeune homme (wakashū) devinrent courantes dans la population générale.

Les wakashū se distinguaient par leurs coiffures, leurs kimonos et une esthétique associée à la jeunesse — souvent comparée à l’éclosion des fleurs de cerisier. Leur beauté, différente de celle des femmes, attirait autant le désir que l’admiration. Les deux partenaires signaient même un « contrat de fraternité », une forme d’engagement exclusif qui rappelle, à certains égards, un certificat civil de mariage entre deux hommes.

Une fois adultes, les wakashū adoptaient une présentation plus masculine, cessaient leurs relations sexuelles avec leur mentor, mais demeuraient liés pour la vie… tout en cherchant à leur tour de nouveaux wakashū.

Drames, maquillage et prostitution : le rôle du kabuki

Le kabuki, célèbre pour son esthétique flamboyante, ses récits dramatiques et son jeu stylisé, occupe une place centrale dans l’histoire queer du Japon. Plusieurs acteurs masculins, particulièrement les onnagata (hommes interprétant des rôles féminins), offraient aussi des services sexuels à des mécènes. En 1629, afin de limiter la prostitution, les femmes furent bannies des troupes de kabuki, menant à la création de troupes entièrement masculines… ce qui eut pour seul effet d’augmenter la popularité des prostitués masculins.

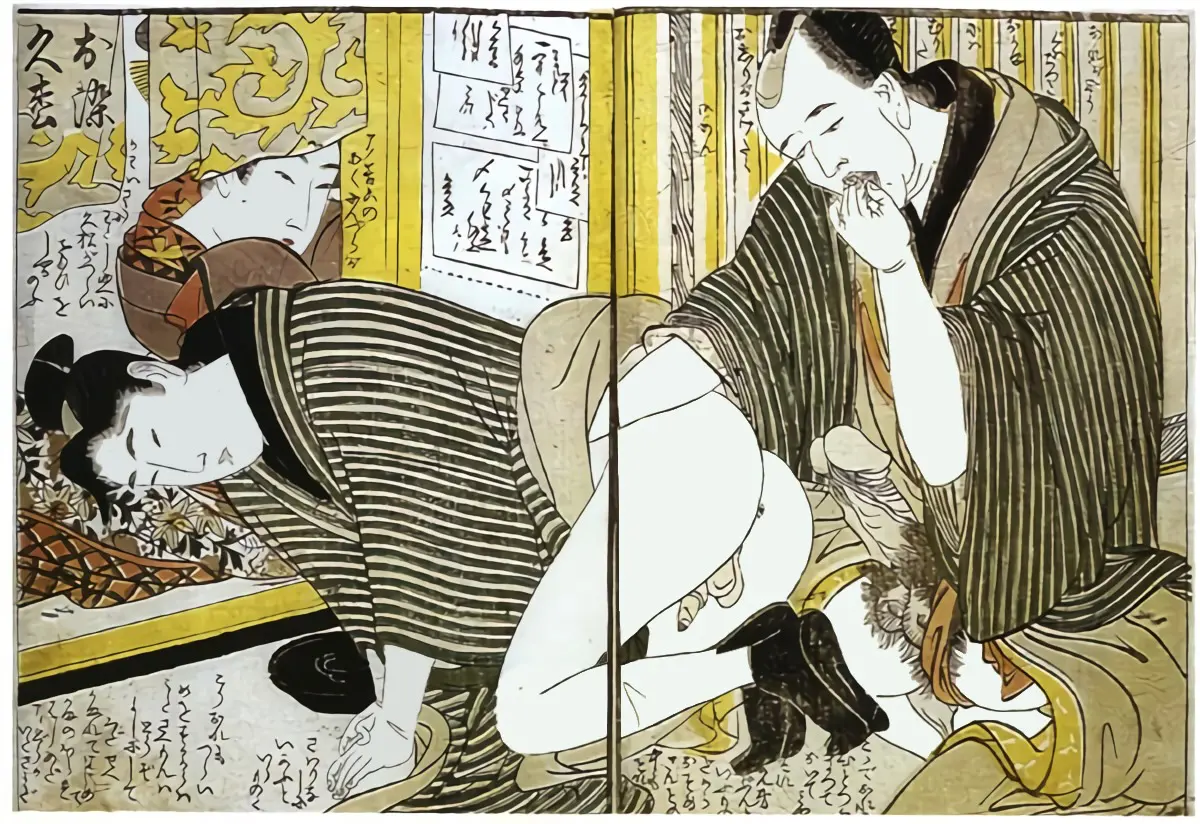

Entre 1650 et 1750, le Japon connut même ce que plusieurs historien·ne·s appellent une « époque dorée » de l’homosexualité. Les œuvres d’art homoérotiques proliféraient, les récits littéraires comme Le Grand Miroir de l’amour entre hommes d’Ihara Saikaku étaient largement diffusés, et les querelles amoureuses entre hommes menaient parfois à des crimes passionnels documentés.

Cette période s’estompa toutefois lorsque la population urbaine se féminisa et que l’État resserra son contrôle sur la prostitution. Puis, à partir de 1859, l’ouverture du pays à l’Occident transforma radicalement les mœurs.

Et soudain… l’homosexualité devient illégale

Avec la Restauration Meiji en 1868, le Japon mit fin au shogunat et adopta plusieurs normes occidentales. Les relations entre hommes, longtemps intégrées au tissu social, furent dès lors condamnées. Une loi anti-sodomie fut même appliquée de 1872 à 1882. Le film Gohatto (Tabou) de Nagisa Oshima, sorti en 1999, explore cette période à travers l’histoire d’un jeune samouraï dont la beauté trouble l’équilibre d’un groupe d’élite.

Le Japon LGBTQ+ d’aujourd’hui

S’il reste conservateur sur plusieurs plans, le Japon moderne se distingue par une expression de genre foisonnante et fluide. Mode unisexe, coiffures audacieuses, maquillage artistique : l’esthétique queer s’exprime partout, des grandes marques comme Muji aux scènes musicales comme le visual kei, qui mise davantage sur la flamboyance visuelle que sur un style musical précis.

La culture gaie contemporaine continue de croître. Bien que 65 % des personnes LGBTQ+ interrogées dans un sondage Dentsu de 2018 ne soient pas out dans leur milieu familial ou professionnel, la visibilité s’améliore. Les célébrations de la Fierté se multiplient et les influences occidentales contribuent positivement à ce changement.

Sur le plan politique

Le Japon demeure le seul pays du G7 à ne pas reconnaître l’union entre personnes de même sexe. Malgré tout, les avancées s’accélèrent : plusieurs tribunaux, dont la Cour d’appel de Sapporo, ont jugé que l’interdiction nationale du mariage pour tous contrevient à la Constitution.

Selon des sondages Kyodo réalisés en 2023 et en 2024, entre 70 et 73 % de la population soutient le mariage entre personnes de même sexe — un chiffre qui grimpe à plus de 84 % chez les 18 à 34 ans. Et ce, bien que seuls 5 % affirment connaître une personne LGBTQ+, signe que l’invisibilité demeure un enjeu important.

Certaines préfectures et villes — dont Tokyo et Akita — ont adopté des lois interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Les droits trans évoluent aussi, même si les conditions pour changer de genre légal restent strictes : être célibataire, ne pas avoir d’enfant mineur, et subir une chirurgie de réassignation. Le terme « handicap d’identité de genre » est parfois utilisé pour renforcer la protection juridique en s’appuyant sur les lois existantes en faveur des personnes handicapées.

Malgré la persistance de préjugés, il est important de noter que les traditions japonaises ne sont généralement pas marquées par une hostilité violente envers les minorités sexuelles, contrairement à certaines interprétations religieuses occidentales.