Connu pour ses réinterprétations stimulantes de l’histoire de l’art de l’Europe occidentale et de l’Amérique, Kent Monkman explore les thèmes de la colonisation, de la sexualité, de la perte et de la résilience – toute la complexité des expériences autochtones historiques et contemporaines. Dans le cadre de l’expo que le Musée des Beaux-Arts de Montréal lui consacre jusqu’au 8 mars 2026, il a répondu a quelques questions.

Pourriez-vous nous parler de vos liens de longue date avec le Musée des beaux-arts de Montréal, avec le Québec et avec Montréal ?

Kent Monkman : Le Musée des beaux-arts de Montréal a été l’un des premiers musées à s’intéresser à mon travail. Dès 2005, il a fait l’acquisition de Trappeurs d’hommes. Les directeur·rices, les conservateur·rices et le public montréalais ont très tôt compris et apprécié ma démarche. Mon œuvre, qui dialogue avec l’histoire de l’art, en particulier la peinture romantique française, a trouvé un écho singulier à Montréal et au Québec, où l’histoire occupe une place importante. Ici, le rapport à la culture artistique est différent de ce que j’ai connu ailleurs au Canada. Je me suis toujours senti soutenu par les collectionneur·ses, les conservateur·rices du MBAM, les galeries universitaires, comme celles de l’UQAM et de Concordia, et surtout par le public. Si ce public m’a soutenu avec autant de générosité, particulièrement les jeunes, c’est peut-être parce qu’il se reconnaît dans mon travail, dans la célébration de la non-conformité de genre et d’une sexualité ouverte et fluide, affirmée comme un contrepoint puissant à la violence coloniale. Les jeunes, surtout les étudiant·es, sont directement confronté·es à ces enjeux dans leur vie et leurs études, alors qu’ils forgent leur propre vision du monde.

Pourquoi est-il important pour vous de présenter cette exposition à Montréal, et quel écho espérez-vous qu’elle trouve auprès du public d’ici ?

Kent Monkman : C’est un honneur pour moi de présenter à Montréal une rétrospective couvrant plus de vingt ans de création. C’est comme un retour aux sources, même si je n’y ai jamais habité. C’est très gratifiant de voir reconnu un lien de longue date avec une ville qui a tant contribué à ma carrière. Souvent, les artistes traversent de longues années d’obscurité avant d’être véritablement reconnu·es. Dans mon cas, il a fallu des décennies. Naturellement, Montréal occupe une place spéciale dans mon cœur.

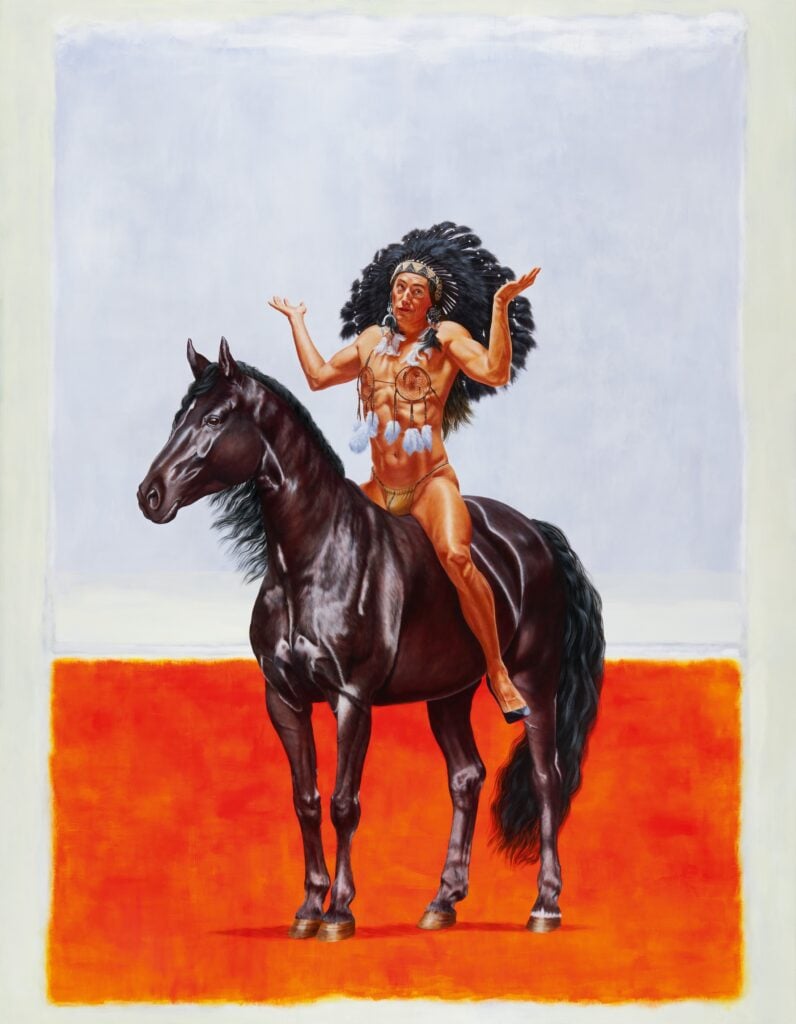

Hood Museum of Art, Dartmouth, purchased

through the Miriam H. and S. Sidney Stoneman

Acquisition Fund. © and image courtesy Kent

Monkman

Qu’est-ce qui nourrit le plus votre démarche artistique ?

Kent Monkman : Depuis que je suis enfant, je suis passionné par le dessin, la peinture et la création sous toutes ses formes. À l’âge adulte, j’en ai fait ma carrière, mais la peinture est aussi une méditation quotidienne qui m’ancre : je ne pourrais jamais m’en passer.

Comme l’a dit Delacroix : « Nous travaillons non seulement pour produire, mais aussi pour donner du sens au temps. » J’ai commencé avec la peinture abstraite, mais j’ai senti le besoin de développer mes compétences en art figuratif pour dialoguer avec un public plus large de sujets cruciaux pour moi : la violence coloniale et les traumatismes qu’elle continue de laisser dans nos familles et nos communautés. Ces séquelles sont encore visibles, notamment dans la surreprésentation des Autochtones dans les prisons, les hôpitaux et le système de protection de l’enfance. Je n’ai pas le sentiment d’avoir le luxe du temps : le projet colonial est toujours en cours, et nous en subissons encore les effets.

Personnage incontournable de votre univers, Miss Chief Eagle Testickle a traversé toute votre carrière. Qu’est-ce qui a présidé à sa création et comment son rôle s’est-il métamorphosé au fil des ans ? Quelle présence conserve-t-elle dans votre pratique artistique ? Est-elle toujours à vos côtés ?

Kent Monkman : Depuis que je l’ai peinte pour la première fois, il y a vingt ans, Miss Chief ne cesse de rôder dans mon imaginaire. Elle m’offre une façon d’aborder des sujets difficiles de manière à capter l’attention des gens. Avec le temps, elle s’est transformée : elle est devenue plus complexe, plus définie. Avoir un alter ego m’a d’abord permis d’oser davatage.

À travers Miss Chief, j’ai pu confronter la sexualité colonisée avec humour et sensualité. Ses mémoires ont permis de l’ancrer dans une vision du monde crie et, grâce à son humour et à son amour, de la relier aux vastes systèmes de savoir que véhicule la langue. Elle m’a aussi permis de me rapprocher de ma propre culture crie. Lorsque j’ai entrepris d’écrire les Mémoires de Miss Chief avec ma collaboratrice de longue date, Gisèle Gordon, je me disais secrètement qu’un récit plus complet de son histoire pourrait un jour évoluer vers une œuvre théâtrale. L’ouvrage à permis de combler de nombreuses zones d’ombre : de son récit de création à la compréhension de son rôle, des limites de ses pouvoirs de figure légendaire à ses motivations plus personnelles.

Comment parvenez-vous à concilier l’humour, la séduction et la satire avec les réalités douloureuses que vous abordez dans votre art ?

Kent Monkman : Situer Miss Chief dans un univers peuplé d’êtres légendaires cris m’a permis d’approfondir ma compréhension des valeurs et des savoirs transmis par la langue et la tradition orale. Gisèle et moi avons travaillé en étroite collaboration avec quatre locuteur·rices et gardien·nes du savoir cris – Keith Goulet, Floyd Favel, Belinda Daniels et Gail Maurice – qui nous ont fait part de leurs commentaires avec une immense générosité. Miss Chief séduit le public par l’humour et la sensualité afin de faire passer des messages plus sérieux. Quand un rire ouvre l’esprit, il rend plus réceptif aux autres expériences émotionnelles.

Votre pratique en atelier, à grande échelle et collaborative, fait appel à une équipe et à des modèles vivants, et s’appuie sur des mises en scène photographiques.

Comment décririez-vous ce processus et son évolution au fil du temps ?

Kent Monkman : Quand j’ai engagé mon premier assistant, il y a plus de vingt ans, j’étais débordé par les nombreuses tâches liées à la vie d’artiste : acheter le matériel, enduire les toiles de gesso, préparer les demandes de subvention, etc. Les premières personnes qui m’ont aidé s’occupaient surtout de l’administration et des courses, jusqu’à ce que j’apprenne à former des peintres pour travailler avec moi. J’ai alors dû trouver comment communiquer ma vision et enseigner ma technique. Cette expérience s’est révélée profondément enrichissante : elle m’a montré qu’un environnement collaboratif ne permet pas seulement de produire davantage, mais qu’il fait aussi évoluer sans cesse le processus lui-même.

Nous avons une équipe d’artistes de talent, qui se soutiennent mutuellement. J’aime encourager l’expérimentation et la découverte.

Qu’aimeriez-vous que les visiteur·euses retiennent de leur visite ?

Kent Monkman : Les Canadien·nes ont été abondamment exposés à des informations sur les peuples autochtones, le plus souvent négatives. L’art peut transformer ces expériences et ces récits difficiles en quelque chose qui touche le public d’une manière qu’aucun reportage ni fil d’actualité ne saurait le faire. L’art a le pouvoir d’aller droit au cœur, de changer les mentalités et de rendre les gens plus réceptifs, plus empathiques. J’aimerais que les publics en apprennent davantage sur l’histoire coloniale de ce continent. Je souhaite également qu’ils reconnaissent la force des peuples autochtones, qui ont non seulement survécu à la tentative de génocide, mais qui ont aussi tant à offrir au monde. Les langues et les savoirs autochtones sont d’une richesse inestimable : si les visiteur·euses repartent avec une plus grande ouverture dans leur cœur, j’aurai accompli quelque chose.

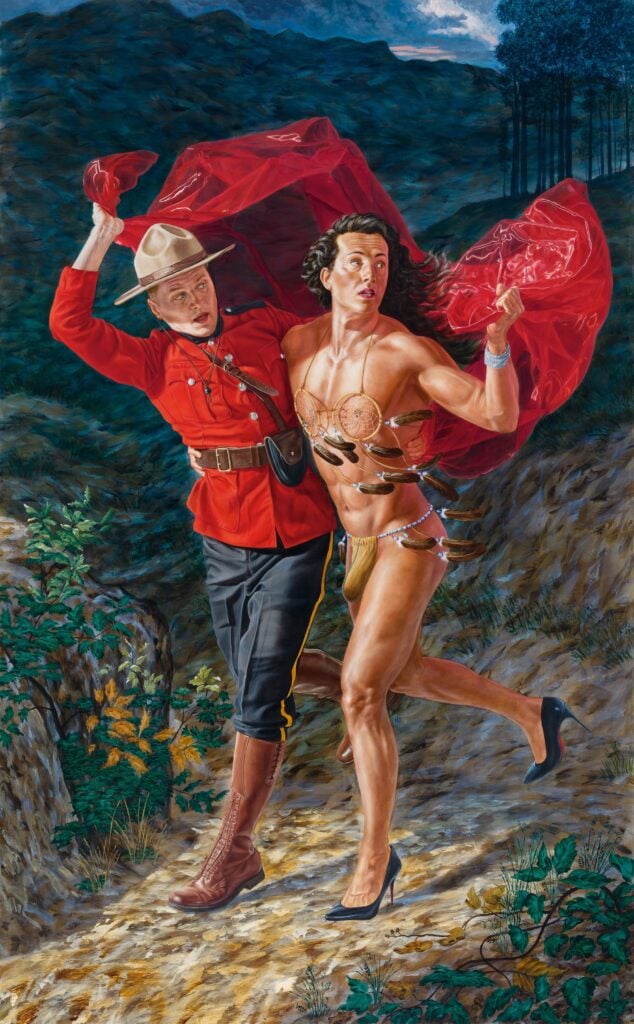

Collection Alfredo et Moira Romano. © and

image courtesy Kent Monkman

aux bateaux en bois) : l’accueil des nouveaux

arrivants, 2019. New York, Metropolitan Museum

of Art, purchase, Donald R. Sobey Foundation

CAF Canada Project Gift. © and image courtesy

Kent Monkman

À propos de l’opéra en cours de création, qu’est-ce qui vous a donné envie d’amener ce projet à la Salle Bourgie ? Comment les collaborations musicales se déploient-elles à partir de votre concept initial ?

Kent Monkman : Le MBAM m’a offert l’occasion de créer une performance pour la salle Bourgie. Comme je songeais déjà à une version théâtrale des mémoires, c’était l’occasion idéale d’utiliser ce petit budget pour créer trois scènes et lancer le projet. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur mes collaborations de longue date avec le compositeur Dustin Peters et la librettiste Gisèle Gordon, qui connaît en détail l’histoire de Miss Chief. Nous avons donc plongé dans ce projet, qui a pris forme très rapidement.

J’avais une vision assez claire des interactions entre le Peintre, la Nonne et Miss Chief. Je voulais que Miss Chief réponde aux observations et croyances européennes incarnées par le Peintre et la Nonne en révélant la beauté et la profondeur de la vision du monde crie. J’ai rédigé un concept assez détaillé, décrivant l’intention de chaque scène, et Gisèle et Dustin ont composé des arias puissantes et bouleversantes.

Comment Miss Chief apparaîtra-t-elle dans l’univers de cet opéra de chambre ? Et en quoi la musique vous permet-elle de donner une nouvelle résonance aux voix autochtones et queers ?

Kent Monkman : Même si j’adore la musique, je n’ai absolument pas l’oreille musicale. Il était donc évident, dès le départ, que quelqu’un d’autre incarnerait le rôle de Miss Chief, éventuellement plusieurs artistes. C’est très enthousiasmant que la première personne à interpréter Miss Chief, autre que moi-même, soit Marion Newman, l’une des plus grandes voix au Canada, qui est issue des Premières Nations kwagiulth et stó: lò, avec des origines anglaises, irlandaises et écossaises.

La musique a cette capacité de porter les récits et de susciter une émotion d’une intensité unique, d’une manière différente des autres formes d’art. Je suis donc très heureux de voir l’histoire de Miss Chief prendre vie sur scène à travers une musique aussi puissante qu’évocatrice. J’aimerais que le public perçoive dans le récit de Miss Chief l’écho de nos expériences, de nos combats comme de nos bonheurs.

INFOS | Kent Monkman : L’Histoire est dépeinte par les vainqueurs au Musée des beaux-arts de Montréal, jusqu’au 8 mars 2026.

https://www.mbam.qc.ca

Claridge. © and image courtesy Kent Monkman