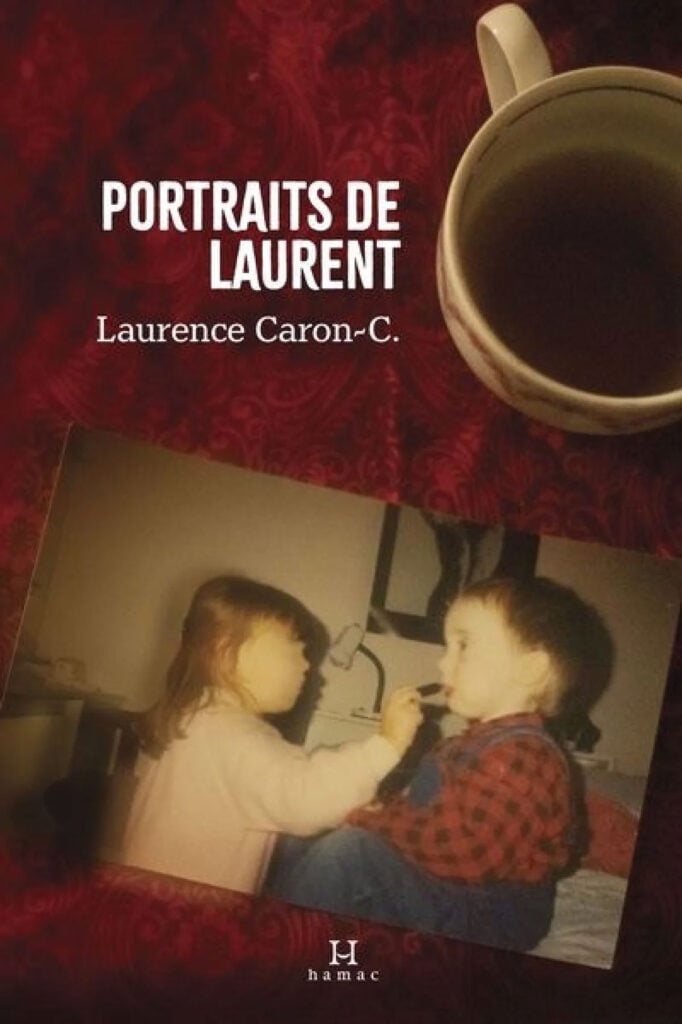

Roman oscillant entre l’enfance, les débuts de l’âge adulte et les premières années en tant que personne trans épanouie, Portraits de Laurent est une façon pour Laurence Caron-C. d’intervenir sur ses souvenirs d’enfance et de réécrire sa vie.

D’où viens-tu et à quoi ressemble ta pratique artistique?

Laurence Caron-C. : Je viens de Saint-André-de-Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. J’ai différentes pratiques en arts visuels et en arts littéraires. Cet été, j’ai produit l’exposition L’été des Marie Antoinette au Baz’Art, dans le Vieux-Québec. Je suis aussi prof en arts plastiques à l’école secondaire de Neufchâtel, avec deux groupes.

Tu vis ton existence comme une performance artistique au quotidien. En quoi ça consiste?

Laurence Caron-C. : C’est ma façon d’être. Je suis une personne colorée. Je porte des robes, ce qui crée une onde de choc dans les milieux que je fréquente. Je joue avec les codes de genre pour remettre dans la face des gens que j’ai le droit d’exister ainsi. C’est comme ça qu’est venu le personnage d’Égérie dans mon livre : c’est une version idéalisée de moi-même. Chaque jour, je suis une œuvre qui se renouvelle.

En quoi l’identité et l’invisibilisation sociale occupent-elles une grande place dans tes œuvres?

Laurence Caron-C. : Dans L’été des Marie Antoinette, il y a deux personnages qui reviennent souvent : le visage écrasé et des visages d’enfants. Ça exprime la façon dont se construit l’identité et les parties de soi qu’on refuse de montrer. En littérature, je joue avec les personnages de Laurent et d’Égérie : un·e va montrer ce qu’est devenu·e l’autre. Par exemple, dans une scène, Laurent trouve un tag sur son casier au secondaire qui dit : « Criss de fif ». Des années plus tard, Égérie trouve un tag sur une table, dans le local où elle enseigne, qui dit : « J’aime M./Mme Égérie ».

En quoi ton troisième livre, Portraits de Laurent, constitue-t-il une cassure thématique avec La mort habite ici et Avril se brisera sur nos os?

Laurence Caron-C. : La mort habite ici porte sur la solitude que je vivais dans le Grand Nord, l’absence de l’Autre et la langue de l’Autre. Dans Avril se brisera sur nos os, j’ai fait les dessins et Sébastien Émond a écrit de la poésie. Ce sont des dessins réalisés durant une phase de manie de neuf mois. Une manie, c’est quand ton cerveau surchauffe, que tu deviens hyperénergique et hyperproductif. À un moment donné, le cerveau doit arrêter, mais il n’a pas ralenti pendant neuf mois. Sébastien a écrit ce qu’il vivait pendant que j’étais dans cette phase, entre les murs d’un trois et demi en pleine pandémie. C’était un peu le bordel.

Tu écris que Laurent est le seul personnage que tu as joué et que, durant ta jeunesse, tu ne voulais plus “être une peau du dimanche qu’on porte pour bien paraître”. Veux-tu nous expliquer ce que ça représentait?

Laurence Caron-C. : C’est un peu comme si une personne assignée femme à la naissance se réveillait un matin avec une grosse moustache. Elle ne serait pas nécessairement à l’aise de porter ça. Bref, on se ramasse avec des caractéristiques qu’on n’a pas choisies. On nous assigne une identité et une façon d’être dans lesquelles on n’est pas à l’aise. À un moment donné, j’ai décidé de refuser tout ce qu’on m’avait imposé.

Tu évoques des rencontres scolaires qui te donnent le sentiment du devoir accompli. Pourquoi?

Laurence Caron-C. : Ce sont des ateliers que je donne avec le GRIS-Québec, que je ne nomme pas dans le livre. On rencontre les jeunes dans les écoles pour démystifier les réalités des personnes LGBTQ+. Chaque fois, j’ai l’impression de donner à d’autres ce que j’aurais aimé avoir. J’ai l’impression que Laurent aurait été content de vivre ça. Ça lui aurait évité beaucoup de marde.

Sens-tu une régression dans les classes?

Laurence Caron-C. : En ateliers, les jeunes sont un peu gêné·es, car c’est un peu confrontant. Mais dans ma pratique enseignante, je le remarque. Beaucoup de jeunes se permettent des choses qui sont inacceptables, plus qu’avant. J’ai vécu des histoires assez rocambolesques. La régression, je la vois. Par exemple, j’ai vu des jeunes qui refusaient d’utiliser leur nom choisi par peur de représailles du reste de l’école.

À quel moment as-tu rêvé de quitter ton patelin?

Laurence Caron-C. : Tout petit, avant le secondaire, parce que vivre l’homosexualité en région dans les années 1990, c’était juste impossible. Ce que je raconte dans le livre, c’est vrai : j’ai vécu des agressions et de la violence psychologique. Au lancement, quelqu’un m’a rappelé qu’un gars m’avait brûlé·e avec un fer à souder pour le simple plaisir de me voir me tortiller de douleur. Ce sont des choses que je ne souhaite à personne. J’étais en secondaire 1 quand j’ai parlé de suicide pour la première fois.

Tu écris être désespérément en amour avec l’amour. Est-ce générateur de souffrance ou vécu sereinement?

Laurence Caron-C. : Maintenant, c’est vécu avec sérénité, parce que je suis marié·e depuis huit ans. Jusqu’à la rencontre de mon mari, c’était une quête assez intense : je voulais tomber en amour et j’en avais une vision très différente. J’ai été élevé·e entre les mains d’un père catho et d’une mère qui n’avait pas grand-chose à dire. Ça m’a donné une vision de l’amour qui devait être grandiloquente. Aujourd’hui, je me rends compte que l’amour réside bien plus dans les petites choses du quotidien et dans ce qu’on bâtit ensemble.

INFOS | Portraits de Laurent, de Laurence Caron-C. aux Éditions Hamac, 168 pages